- westlich von Kiel, nördlich des Nord-Ostsee-Kanals

- 1344 Ritter Wulf de Knope

- im 1400 Wasserburg der Rantzaus

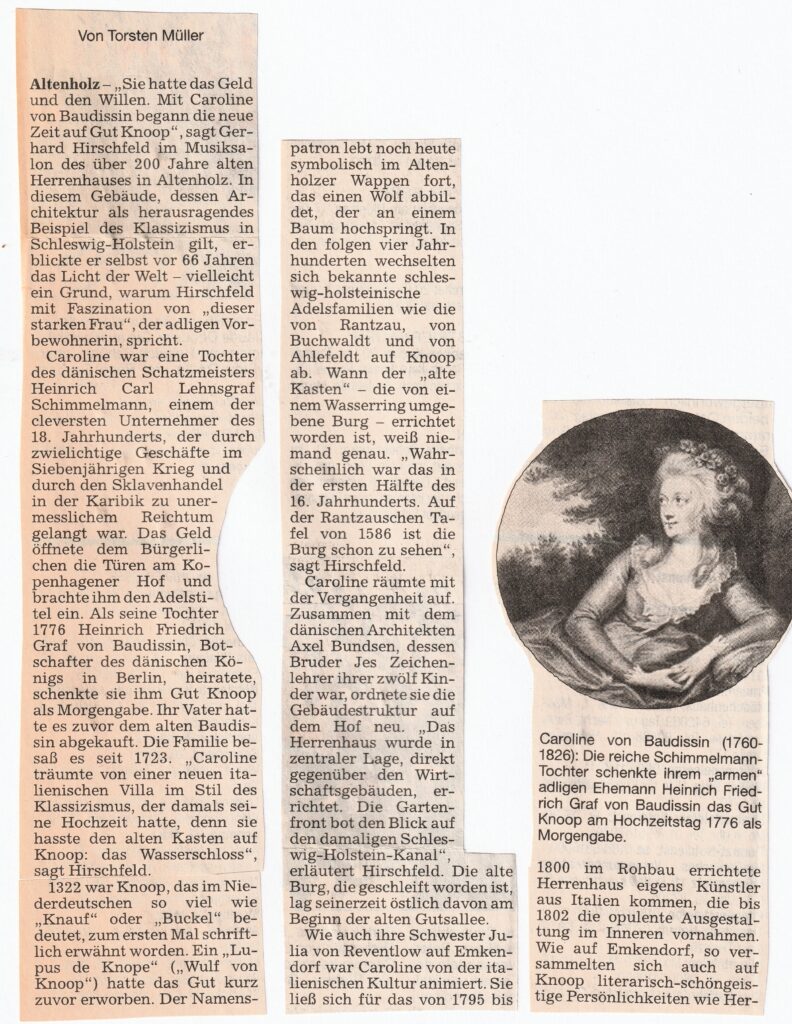

- seit 1723 in Besitz der Grafen Baudissins

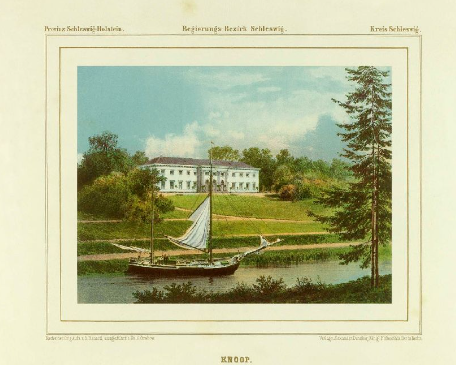

- klassizistisches Herrenhaus, 1792-98, Architekt Axel Bundsen, für Heinrich Friedrich Graf Baudissin und seine Frau Caroline Schimmelmann

- Mittelrisalit mit ionischen Säulen und Dreiecksgiebel

- Innenausstattung von Francesco Antonio Tadei und Guiseppe Anselmo Pellicia

- kultureller Treffpunkt für Adel und Gelehrte

- Gartentempel

- seit 1903 im Besitz der Familie Hirschfeld (Fabrikant)

„Die Schönheit dieser Kunst müssen wir von den Griechen lernen, die Bequemlichkeit, besonders die Abteilung* von den Franzosen, die Fertigkeit von den Gothen.“

Caroline Baudissin über die ihr vorschwebende Architektur;

*Raumaufteilung

Innenaufnahmen fotografiert während eines Weihnachtsbasars

Der alte Burggraben ist ein netter Teich geworden; bei Frost wird hier manchmal schlittschuhgelaufen.

Gutsgeschichte(n) – Serie in den Kieler Nachrichten

„Großformatiges Gemälde des jungen Grafen von Baudissin und des „Kammermohrs“ Christoph Petersen auf Gut Knoop, angefertigt um 1802 von einem unbekannten Künstler, Öl auf Leinwand. Dargestellt ist der Salon des Herrenhauses Knoop mit seiner originalen Ausstattung: Der Wanddekoration durch den Italiener Giuseppe Anselmo Pellicia, englischen Stühlen, einem Teppich auf dem Dielenfußboden. Das Gemälde, welches zugleich Porträt, Interieur- und Milieuszene ist, spiegelt die Adelskultur Schleswig-Holsteins um 1800 und vor allem den Reichtum und Einfluss des damaligen Gutsinhabers und Schatzmeisters Heinrich Carl von Schimmelmann wieder. Zum einen wird dies durch das exklusive Interieur verdeutlicht. Zum anderen ist die Anwesenheit von Christoph Petersen ein Hinweis auf den Zuckerrohr- und Sklavenhandel in Dänisch-Westindien (Karibik), mit dem Carl von Schimmelmann ein beträchtliches Vermögen verdiente. Christoph Petersen war ursprünglich einer der Sklaven auf den Zuckerrohrplantagen Schimmelmanns. Nach seiner Taufe erhielt er einen neuen Namen und war in Kiel als „Tafeldecker“ registriert. Später heiratete er Marie Buhring aus Brunswik, mit der er zwei Kinder hatte. Petersen starb 1803 mit 38 Jahren.“

Text: Deutsche Digitale Bibliothek

Bild: Landesbibliothek S-H

Fotograf: Sönke Ehlert

aus: „Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preussischen Monarchie : nebst den königlichen Familien-, Haus-Fideicommiss-Schatull-Gütern in naturgetreuen, künstlerisch ausgeführten, farbigen Darstellungen ; nebst begleitendem Text“ • 1870 • Landesbibliothek Berlin

Gartenseite • Fotos: Friedrich Magnussen • Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte